L’échange inégal

Samir Amin

Dans cet extrait du Développement Inégal, Amin présente de manière critique les théories de l’échange inégal en revenant sur les débats autour de ce concept. Il s’agira donc de comprendre quels sont les fondements commerce international et de quelle manière il est possible de parler d’un système capitaliste à l’échelle globale.

Texte issu de l’ouvrage de Samir Amin intitulé Le développement inégal (Minuit, 1973).

de la spécialisation à la dépendance

I. Les fondements de la spécialisation internationale.

La théorie classique du commerce international prétend que chacun des partenaires a intérêt à se spécialiser parce que l’échange élève le niveau de revenu global, en termes de valeurs d’usage, dans les deux pays. Pour les classiques, le travail est la source de toute valeur. Ricardo considère donc l’échange de deux marchandises comme étant finalement l’échange de deux quantités égales de travail ayant des valeurs d’usage différent pour les partenaires. Cependant alors que dans la sphère des échanges internes la loi de la valeur implique l’égalité des valeurs d’échange de deux marchandises contenant la même quantité de travail, dans la sphère des échanges extérieurs les marchandises échangées contiennent des quantités de travail inégales, qui traduisent l’inégalité des niveaux de productivité.

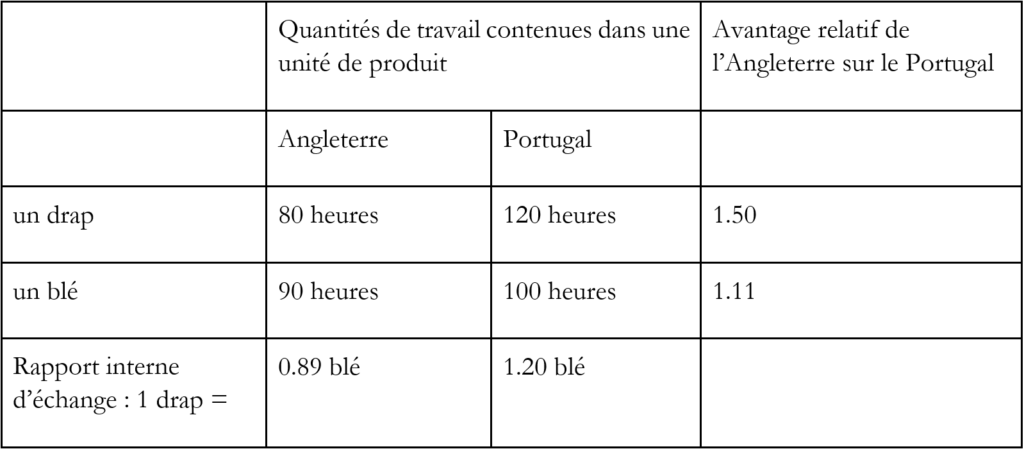

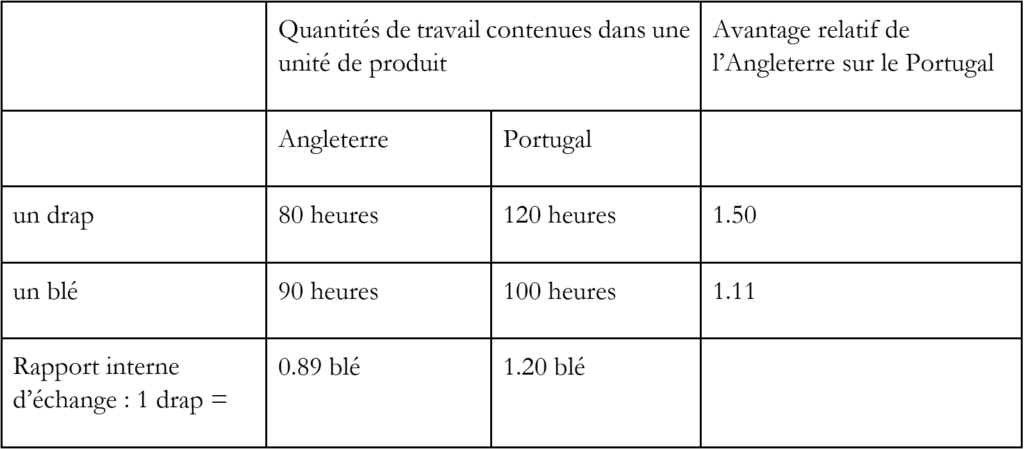

Le Portugal pour reprendre l’exemple célèbre de Ricardo, est plus avantagé que l’Angleterre tant dans la production de blé (où il suffit de 80 heures de travail pour produire une unité de cette marchandise contre 120 en Angleterre) que dans celle du drap (où 90 heures produisent ce qu’on obtient en Angleterre en 100 heures). Mais il est comparativement plus avantagé dans la production de blé que dans celle de drap ; il a donc intérêt à se spécialiser dans la première de ces deux productions et à se procurer du drap en Angleterre bien que produire ce drap chez lui lui coûte d’une façon absolue moins qu’en Angleterre. L’affirmation que les importations peuvent être profitables en termes de valeurs d’usage même si le produit pouvait être fabriqué localement à meilleur prix constitue l’essentiel de l’apport de Ricardo par rapport à Adam Smith.

Tout ce que cette théorie permet de dire c’est que, à un moment donné, la distribution des productivités étant ce qu’elle est, les deux pays ont intérêt à procéder à un échange fût-il inégal. Reprenons l’exemple de Ricardo, en inversant les termes pour le rapprocher de la réalité :

Supposons que le Portugal accepte de se spécialiser dans le blé, l’Angleterre lui imposant son drap. Si au Portugal, la force de travail totale disponible est de 1000 heures et à supposer que la consommation de blé soit rigide (5 unités), le Portugal consacre 500 heures de travail à produire son blé pour sa consommation. Il disposera de 500 heures qu’il pourra utiliser soit à produire lui-même son drap (500 : 120 = 4.2 unités), soit à produire 5 unités de blé de plus avec lesquelles il obtiendra 5 unités de drap : il aura gagné 0.8 unité de drap à l’échange. Pourtant bien qu’il ait gagné en valeur d’usage, il aura fourni 500 heures pour obtenir 5 unités de drap que l’Angleterre aura produites en 400 heures : l’échange est inégal. L’inégalité de l’échange traduit la plus faible productivité du travail au Portugal.

C’est pourquoi si l’inégalité dans la productivité du travail n’est pas naturelle mais historique, l’avantage comparé se modifie lorsque l’économie arriérée progresse. Si le Portugal peut, en se modernisant, atteindre la productivité de l’Angleterre dans tous les domaines, c’est-à-dire produire le drap en 80 heures et le blé en 90, il vaut mieux pour lui qu’il se modernise. Car alors il produit ses 5 unités de blé en 450 heures, et dispose de 550 heures avec lesquelles il produira 6.9 unités de drap (550:80). Il n’y aura plus d’échanges, puisque les coûts sont identiques dans les deux pays ; néanmoins, le Portugal aura gagné par rapport à la situation antérieure avec échange : 6.9 – 5 = 1.9 unité de drap.

Si le Portugal acceptait de se spécialiser dans le blé et de consacrer tous ses efforts à rattraper l’Angleterre dans ce domaine, que gagnerait-il ? Il devrait désormais consacrer 450 heures à la production de 5 unités pour sa propre consommation (5×90) ; il disposerait de 550 heures avec lesquelles il produirait 6.1 unités de blé (550:90) qui lui permettraient d’acquérir 6.1 unités de drap. Ce choix est moins bon pour le Portugal parce que le progrès potentiel dans l’industrie du drap (réduction de 120 heures à 80 heures) est plus grand que dans la production de blé (réduction du coût de 100 à 90 heures).

L’intérêt supérieur est donc de développer les branches de la production où le progrès possible est le plus grand et de soumettre ses options en matière de commerce extérieur aux exigences prioritaires du développement. Ces options de commerce ainsi conçues doivent être modifiées à chaque étape du développement. C’est là certainement une conception agressive des relations internationales. Mais elle correspond à l’histoire et à la situation actuelle.

L’analyse ricardienne, parce qu’elle est fondée sur la comparaison des productivités réelles, fournit des concepts opératoires pour comprendre la nature de la spécialisation internationale, c’est-à-dire en saisir la raison et en tirer les conséquences en dynamique. Si en effet, il faut en Angleterre 80 heures de travail pour produire une unité de drap contre 120 au Portugal c’est parce que l’industrie anglaise est plus avancée que celle au Portugal. Car il s’agit d’heures de travail totales, directes et indirectes. En Angleterre, l’industrie textile est mécanisée et par conséquent les 80 heures de travail nécessaires sont distribuées d’une certaine manière : par exemple, 20 heures de travail direct et 60 heures de travail cristallisées dans l’équipement mis en œuvre. Au Portugal, le drap est produit par le moyen de techniques artisanales ; les 120 heures nécessaires sont distribuées dans des proportions différentes : moins de travail indirect et davantage de travail direct (par exemple 90 de travail direct et 30 heures de travail indirect).

Remarquons au passage que chez Ricardo, le salaire réel horaire est identique chez les partenaires puisque celui-ci est réduit au niveau physiologique des subsistances. A leur tour, les subsistances sont des marchandises qui font l’objet d’échanges internationaux et de ce fait ne peuvent avoir un seul et même prix (exprimé en or) chez les partenaires. Prix-or des subsistances, salaires nominaux et salaires réels sont donc identiques en Angleterre et au Portugal. La spécialisation et l’échange en produisant aux partenaires des quantités supérieures de valeur d’usage à ce qu’elles seraient sans échanges, augmentent le volume des profits réels réalisés chez les partenaires.

Toute la démonstration ricardienne consiste à affirmer que, bien que le Portugal soit plus arriéré dans tous les domaines, il a néanmoins intérêt à se spécialiser. Ricardo s’arrête à ce point de la démonstration et renonce à utiliser l’instrument d’analyse qu’il a découvert. Ce que nous avons démontré en “dynamisant” l’analyse ricardienne, c’est que l’avantage immédiat tiré de la spécialisation orientera le développement comparatif chez les partenaires d’une manière telle que celui qui accepte de se spécialiser dans les branches les moins dynamiques y perdra à long terme.

On ne saurait comprendre le fondement de la spécialisation inégale si l’on s’écarte de la théorie objective de la valeur. Or c’est la théorie subjective de la valeur qui va triompher dans la science économique à partir de 1870. En refusant de réduire tous les coûts en “différents facteurs” au dénominateur commun du travail social, l’économie conventionnelle renonce à toute comparaison possible des productivités et perd le sens du concept essentiel de niveau de développement des forces productives. L’avantage relatif est mesuré par le rapport des prix qui dépendent des rémunérations relatives des différents facteurs et de leur usage quantitatif relatif. La théorie repose désormais sur un cercle vicieux et fait perdre au principe des coûts comparés sa véritable portée. Car la technique la plus rentable (la combinaison des facteurs de production la plus efficiente) dépend des taux relatifs de rémunération des facteurs. Or ces taux eux-mêmes varient selon les méthodes de production utilisées. Il en résulte que la portée du principe est plus restreinte que chez Ricardo : dans la construction classique, on a établi l’ordre des mouvements de marchandises ; ici, au contraire, toute modification du mouvement des marchandises modifie les avantages comparés parce qu’elle agit sur les prix relatifs des facteurs. On est enfermé dans un cercle vicieux : chaque nation doit se spécialiser dans ce en quoi elle est le plus avantagées sachant qu’elle l’est parce qu’elle possède en abondance un facteur approprié à cette production.

Ainsi, l’abandon de la théorie objective de la valeur a transformé la nature de la théorie des échanges comparés et lui donne désormais un caractère idéologique apologétique. Car “l’avantage” n’a plus aucun sens : il n’est pas contenu a priori dans la réalité objective. Le positivisme empiriste est alors contraint de faire appel à des théories fausses (le quantitativisme), des postulats spécieux (pas “d’effets-prix pervers”) ou encore à des concepts erronés (“Les facteurs de production – capital et travail – sont donnés”, alors que le contenu de ces prétendues dotations “naturelles” c’est la division sociale du travail entre la section I et II). La dégénérescence vers l’idéologie apologétique va se poursuivre avec la formulation moderne en termes de substitution. Avec Haberler, Lerner et Leontieff, la théorie prendra sa forme actuelle : le coût d’un produit y est défini comme le coût de la renonciation à un autre produit ; le compromis de Bastable, Marshall, Edgeworth et Taussig, qui consistait à supposer que dans chaque pays, le coût de chaque produit était composé des salaires, de profits, d’intérêts, de rentes en proportions stables, de sorte qu’on évitait le problème de l’addition d’utilités subjectives de personnes différentes est abandonné. On ne rappellera pas ici le détail de la construction “des courbes collectives d’indifférence” obtenues à partir de l’équivalence en utilité de quantités variables de deux biens. Non plus que celui de la construction de “courbes de possibilités de la production” obtenues à partir des possibilités techniques de production de quantités variables de deux biens avec un stock de facteurs de production constant. Le rapport d’échange international est alors situé entre les deux rapport d’échange “en isolement”, déterminés par les pentes des tangentes aux courbes d’indifférence aux points où les courbes sont elles même tangentes aux courbes de possibilités de production : en ces points, le taux de substitution des produits est en effet égal au taux de substitution des produits pour le producteur. La condition nécessaire et suffisante de l’échange international est alors que les rapports d’échanges en isolement soient différents d’un pays à l’autre. Nous sommes enfermés dans la tautologie fondamentale de l’économie subjectiviste conventionnelle : l’échange, du fait même qu’il a lieu, procure un avantage à chacun des partenaires. Mais la théorie ne sert plus alors à rien ; elle interdit de comprendre l’histoire puisqu’elle élude la question du niveau de départ et de la dynamique du développement des forces productives.

II. La théorie de l’échange inégal.

1. Une contribution fondamentale.

Ainsi on voit que la spécialisation peut être inégale. À quelles conditions l’échange international le devient-il à son tour ? C’est à Arghiri Emmanuel, auteur de L’échange inégal, qu’on doit la première formulation d’ensemble du problème, que nous reprenons ici en complétant sur certains points.

L’hypothèse d’un mode de production capitaliste implique la mobilité de la main d’œuvre (l’égalisation du salaire d’une branche de l’économie à l’autre et d’un pays à l’autre) et celle du capital (la péréquation du taux de profit). Cette hypothèse constitue le cadre du raisonnement de Marx et de Ricardo lorsqu’ils étudient le mode de production capitaliste. Marx se garde d’élaborer la question des échanges internationaux qui n’a aucun sens dans cette problématique. Il se contente en passant de faire quelques remarques sur les conséquences éventuelles d’une imperfection à la mobilité du capital, marquant l’analogie de ce problème avec celui des effets d’une semblable imperfection au sein de la nation.

Ricardo, lui, traite du commerce international mais d’une manière ambiguë. Empiriste, il constate l’immobilité relative du capital et du travail. Ce fait n’est pas discutable en soi, du moins à l’époque où écrivait Ricardo. Comme n’est pas discutable le fait qu’aucune formation socio-économique du capitalisme au centre ne peut être réduit à un mode de production capitaliste pur ; comme il n’est pas discutable le fait que le développement capitaliste au centre est inégalement avancé d’un pays à un autre, donc que les compositions organiques, les productivités du travail et les valeurs de la force de travail ne sont pas identiques d’un pays à l’autre. Mais Ricardo n’avait pas le droit d’invoquer dans le même raisonnement ces faits qui se situent sur le plan des formations sociales concrètes et l’hypothèse de son cadre de pensée, le mode de production capitaliste pur. Il en résulte une théorie qui, puisqu’elle admet l’identité du salaire réel d’un pays à un autre, ne peut fonder l’échange international que sur l’immobilité du capital. Lisons Arghiri Emmanuel : “Pour ce qui concerne la mobilité des facteurs, Ricardo ne s’intéresse qu’à son effet, qui est la péréquation des rémunérations. C’est pourquoi il ne parle que de la péréquation des produits, la seule qui puisse souffrir de l’immobilité des facteurs, notamment de l’immobilité du capital, la péréquation des salaires se faisant en toute état de cause par le bas, par le truchement du régulateur démographique, et qu’il y ait ou non mobilité de la main-d’œuvre. La non-péréquation des profits est chez Ricardo une condition nécessaire et suffisante pour le fonctionnement de la loi des coûts comparatifs, et ceci est un point important qui ne semble pas avoir été remarqué jusqu’ici” (p.90).

Si le capital est mobile et dans l’hypothèse des salaires identiques (égaux aux subsistances), l’échange n’a lieu que si les productivités sont différentes. Cela peut provenir, soit des possibilités “naturelles” différentes (avec la même quantité de travail, de terre et de capital, on pourra produire plus de vin au Portugal qu’en Angleterre à cause du climat), soit de composition organiques différentes qui traduisent l’inégal degré de développement du capitalisme. Mais dans ce cas, les salaires ne sont pas égaux parce que “la force de travail renferme du point de vue de la valeur un élément moral et historique”.

Si deux facteurs, travail et capital étaient parfaitement mobiles, le commerce disparaîtrait comme l’a montré Hecksher. Emmanuel montre que la spécialisation ne représente qu’un optimum relatif : “L’optimum absolu serait pas que le Portugal se spécialisât dans le vin et l’Angleterre dans le drap mais que les Anglais se transportassent avec leur capitaux au Portugal pour produire l’un et l’autre” (p.30)

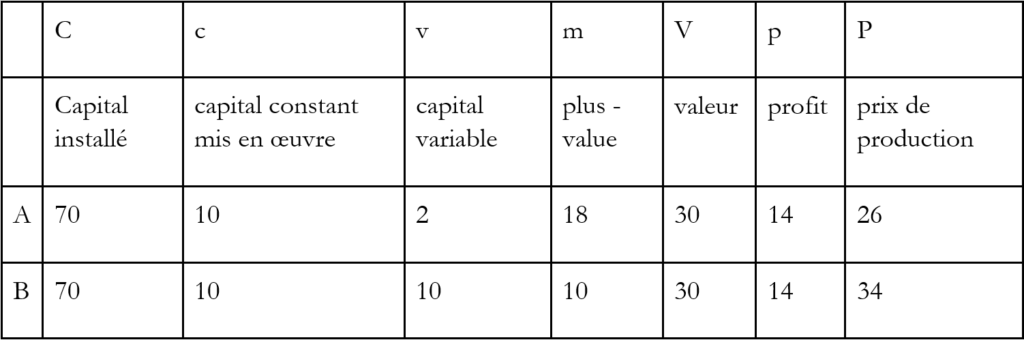

On peut alors découvrir deux formes d’échange international où les produits ne s’échangent pas à leur valeur. Dans le premier cas, les salaires (et les taux de plus-value) sont égaux, mais, parce que les compositions organiques sont différentes, les prix de production – qu’implique la péréquation du taux de profit – sont tels que l’heure de travail total (directe et indirect) du pays le plus développé (caractérisé par une composition organique plus élevée) obtient sur le marché national, plus de produit que l’heure de travail total du pays le moins développé. Tel ce cas :

Emmanuel dit que, dans ce cas, bien que l’échange n’assure pas à l’heure de travail total la même quantité de produits il n’est pas inégal, parce que des échanges inégaux de ce genre caractérisent les relations internes à la nation : en effet, “les prix de production constituent un éléments immanent au système concurrentiel”. (p.192)

Pourtant, l’échange n’est tout de même pas égal, et cette inégalité se traduit par celle des productivités. Car il importe de remarquer que les deux équations écrites ici, qui décrivent les conditions de production d’un même produit, avec des techniques différentes – avancée en B et arriérée en A – sont des équations en valeur : en heures de travail respectivement de A et B, considérées en isolement. En valeurs d’usage, la quantité de produit ne peut plus être la même en A et en B : car le niveau des forces productives est plus élevé en B : avec 30 heures de travail total (direct et indirect) agencé comme il l’est en B, on obtient par exemple 90 unités physiques du produit tandis qu’avec 30 heures de travail total agencé comme il l’est en A, on obtient qu’une quantité inférieure du produit, par exemple 60 unités. Si A et B sont intégrés dans le même marché mondial, le produit ne peut avoir qu’un seul prix: celui du marché le plus avancé. Autrement dit, 30 heures de travail de A ne valent pas 30 heures de B, elles en valent 30×60/90 = 20 heures. Accessoirement, si le produit entre dans la consommation ouvrière et n’a qu’un prix (10 francs l’unité), 30 heures de travail en B sont payées 90 x 10 = 900 francs soit 30 francs de l’heure tandis qu’en A ces 30 heures sont payées 20 francs de l’heure. Si le salaire réel devait être le même en A et en B, bien que les productivités fussent différentes, le taux de plus-value devrait être plus fort en A pour compenser l’infériorité de la productivité. Le partage capital variable/plus-value, au lieu d’être égal à 10/10 devrait être égal à 15 (10 x 90/60)/5.

Comme le fait remarquer Charles Bettelheim, l’échange est ici inégal, pour l’essentiel parce que les productivités sont inégales (cette inégalité étant liée à des compositions organiques différentes) et, accessoirement, parce que les compositions organiques différentes déterminent par le jeu de la péréquation des taux de profit des prix de production différent des valeurs en isolement. Ajoutons que le problème est rendu encore plus complexe par les taux de plus-value nécessairement différents en A et B (pour assurer une rémunération réelle équivalente du travail en A et B).

Mais en réalité, l’argumentation d’Emmanuel est basée sur un autre cas, dans lequel les compositions organiques des capitaux échangés sont analogues. Supposons en effet des techniques du même degré de développement (même composition organique) et, au départ du raisonnement, des salaires égaux (même taux de plus-value). L’échange est maintenant rigoureusement équivalent. Si maintenant pour une raison quelconque, les techniques de production demeurant identiques, le salaire en A est cinq fois inférieur à celui de B, on aura :

A et B produisent le même produit (par exemple, du pétrole), avec les mêmes techniques de production (modernes), et écoulent ce produit sur le marché mondial. Cependant, en A le salaire réel est inférieur à celui qu’il est en B. Le produit doit avoir un prix unique, celui du marché mondial. Que signifie ce prix ? Que contient-il, en termes de transfert de valeur d’un pays à un autre ?

L’augmentation du taux de la plus-value en A relève le taux profit moyen de l’ensemble A + B de 14 % à 20%. Le pays à bas salaire (A) reçoit dans l’échange international – à quantité totale de travail égale (direct et indirect) de même productivité – moins que son partenaire B (exactement 76%). Emmanuel qualifie cet échange d’échange inégal vrai, comme il démontre que l’inégalité des taux de profit d’un pays à l’autre qu’il faudrait admettre pour compenser la différence inverse des salaires devrait être très importante. Dans l’exemple précédent, pour que l’échange soit égal avec des salaires cinq fois inférieur en A que ce qu’ils sont en B, il faudrait que le taux de profit en A soit de 26% contre 14% en B.

Or, ce deuxième cas correspond effectivement à la situation. Car les exportations du Tiers-Monde ne sont pas constituées pour l’essentiel de secteurs agricoles provenant de secteur à faible productivité. Sur un montant global d’exportation des pays sous-développés de l’ordre de 35 milliards de dollar (en 1966), le secteur capitaliste ultra-moderne (pétrole, extraction minière et première transformation de minerais, plantation modernes, comme celles de la United Fruit en Amérique Centrale ou d’Unilever en Afrique et en Malaisie) en fournit au moins les trois quarts, soit 26 milliards. Si ces produits étaient fournis par des pays développé, avec les mêmes techniques et donc la même productivité – le taux de profit étant de l’ordre de 15% du capital installé mis en œuvre représentant un septième de celui-ci (remplacement en 5 à 10 ans, 7 ans en moyenne), avec un taux de plus-value de 100% (ce qui correspond à un “coefficient de capital” de l’ordre de 3,5), leur valeur serait au minimum de 34 milliards. Le transfert de valeur de la périphérie vers le centre de ce seul chef représenterait, au bas mot, 8 milliards de dollars.

Pour les autres exportations du Tiers Monde, fournies par les secteurs arriérés à faible productivité (produits agricoles fournis par les paysanneries traditionnelles) les choses sont-elles moins évidentes ? Ici, les différences de rémunération du travail (on peut parler de salaires) accompagnent une productivité plus faible. Dans quelle proportion ? Il est d’autant plus difficile de se le dire que les produits ne sont généralement pas comparables : on ne cultive du thé, du café et du cacao qu’à la périphérie. Cependant, on peut avancer sans risque que les rémunérations sont proportionnellement beaucoup plus faibles à la périphérie, que les productivités. Un paysan africain par exemple, obtient contre une centaine de jours de travail annuel très dur des produits manufacturés dont la valeur est à peine celle d’une vingtaine de journées de travail simple d’un ouvrier qualifié européen. Si ce paysan produisait avec les techniques européennes modernes (et on sait ce que cela signifie concrètement, par les projet de modernisation mis au point par les agronomes), il travaillerait 300 jours par an et on obtiendrait un produit environ 6 fois supérieur en quantité : sa productivité horaire serait doublée, au mieux. L’échange est donc ici encore très inégal : la valeur de ces produits, si la rémunération du travail était proportionnelle à la productivité, ne serait pas de l’ordre de 9 milliards (ce qu’elle est) mais deux fois et demie supérieure c’est-à-dire de l’ordre de 23 milliards. Le transfert de valeur de la périphérie vers le centre est ainsi de l’ordre de 14 milliards. Il n’est pas étonnant que ce transfert soit ici proportionnellement beaucoup plus considérable que celui qui provient des produits de l’industrie moderne : pour ces derniers, en effet, le contenu des biens d’équipement importés est nettement plus élevé, tandis qu’il est négligeable en ce qui concerne les produits de l’agriculture traditionnelle, où le travail direct représente presque la totalité de la valeur du produit.

Au total donc, si les exportations de la périphérie sont de l’ordre de 35 milliards, leur valeur, dans le cas où la rémunération du travail serait équivalente à ce qu’elles sont au centre à productivité égale, devrait être de l’ordre de 57 milliards. Les transferts cachés de valeur de la périphérie vers le centre, dus au mécanisme de l’échange inégalitaire, sont de 22 milliards de dollars : deux fois le montant de “l’aide publique” et des capitaux privés que la périphérie reçoit. On est en droit de parler de véritable pillage du Tiers-Monde.Les importations des pays développés d’Occident en provenance des pays du Tiers-Monde ne représentent guère que 2 à 3 % du PIB, qui serait de l’ordre de 1200 milliards de dollars en 1966. Mais ces exportations des pays sous-développés représentent 20% de leur produit qui serait de 150 milliards. Le transfert de valeur caché du fait de l’échange inégal serait donc de l’ordre de 15% de ce produit, ce qui est loin d’être négligeable en termes relatifs et suffirait à lui seul à expliquer le blocage de la croissance de la périphérie et l’écart croissant entre celle-ci et le centre. L’apport que constitue ce transfert n’est pas non plus négligeable, vu sous l’angle du centre qui en bénéficie, puisqu’il est de l’ordre de 1,5% du produit du centre. Mais ce transfert est surtout important pour les firmes géantes qui en sont les bénéficiaires directs.

La thèse de l’échange inégal a provoqué trois types de critiques. Ce situant dans le cadre du raisonnement d’Emmanuel, Bettelheim s’abstient néanmoins de tirer la conclusion logique de l’extension des modèles, dus à Marx, de transformation des valeurs et des prix de production au domaine des relations internationales, et de sa propre hypothèse selon laquelle le taux de plus-value serait plus élevé au centre : en effet, il lui faudrait en déduire que les victimes de l’échange inégal seraient les pays développés ! D’autres critiques ont avancé que les salaires sont plus élevés au centre parce que la productivité du travail y est plus forte, ce qui “justifierait” cette inégalité. Rappelons, avec Emmanuel, que chez Marx, la force de travail est indépendante de sa productivité. Plus subtile est l’attitude d’un troisième groupe de critiques, lequel nie que l’expression même d’échange inégal ait un sens, refusant à Emmanuel le droit de se servir des modèles de transformation de valeur. Ces modèles n’auraient de signification, selon eux, que dans le cadre du mode de production capitaliste et ne sauraient être étendus aux relations entre formations différentes. En fait, ce serait nier l’existence d’un système capitaliste mondial unique, c’est-à-dire en définitive nier l’impérialisme lui-même ! Certes, les modèles de transformation ne peuvent pas être étendus à toutes les situations ; par exemple, on ne saurait les faire servir à l’analyse des relations commerciales de la Grèce Antique avec la Perse. Mais tel n’est pas le cas ici : centre et périphérie font bien partie du même système capitaliste.

Marx fait la théorie du mode de production capitaliste et définit abstraitement trois conditions de ce mode de production : la généralisation de la forme marchandise des produits (le marché généralisé), la généralisation de la forme marchandise de la force de travail (l’existence d’un marché unique du travail), la généralisation de la concurrence des capitaux (l’existence d’un marché, également unique, du capital qui s’exprime par la péréquation du taux de profit). Ces trois conditions traduisent la réalité du mode de production capitaliste que Marx étudie et dont l’Angleterre du milieu du siècle dernier est le modèle concret. Le système capitaliste mondial est un autre plan de la réalité qui doit être défini abstraitement, si l’on veut en faire l’analyse théorique. A ce niveau, le système mondial s’exprime par l’existence d’un marché mondial des marchandises et la mobilité internationale du capital. Puisqu’il y a marché mondial de marchandises, il y a un problème des valeurs à l’échelle international. Et, puisqu’un tel problème existe, on doit utiliser les modèles de transformation de valeurs.

2. Une théorie économique des échanges internationaux est-elle possible ?

Une théorie doit servir à l’analyse des apparences, c’est-à-dire l’étude des mécanismes du fonctionnement du mode de production capitaliste. Marx en dévoilant l’essence du mode de production capitaliste, dépasse la “science” économiste, en fait la critique fondamentale, et indique quels doivent être les fondamentaux de la seule science possible, celle de la société.

C’est parce qu’ils restent économistes, c’est-à-dire aliénés, qu’Adam Smith puis Ricardo cherchent à élaborer une théorie économique des échanges internationaux. Pour cela, ils doivent faire l’hypothèse d’un mode de production pur chez les partenaires. Mais Smith voit déjà dans la fonction du commerce extérieur qui correspond aux débuts du capitalisme (“La génération d’un surplus freiné par l’exiguïté du marché agricole interne”) comme Ricardo celle de son temps (“La génération d’un surplus gêné par les rendements décroissant de l’agriculture”). Ainsi que le fait remarquer Christian Palloix, Marx fait la synthèse de Smith et de Ricardo. Si, dans ce domaine, il n’est pas allé plus loin, ce n’est probablement pas parce que le problème lui a échappé, mais au contraire parce qu’il l’a vu. Puisque la théorie des relations entre formations sociales différentes ne peut être économique, les relations internationales, qui se situent précisément dans ce cadre, ne peuvent donner lieu à une “théorie économique”. Ce que dit Marx de ces relations répond aux questions de son époque. Le transfert d’un surplus de la périphérie vers le centre à l’époque ne pouvait en effet être important : la périphérie exporte très peu en volumes absolus ; en outre, les rémunérations au centre sont faibles, peu différentes à productivité égales, de celles de la périphérie. Mais il n’en est plus de même aujourd’hui, dès lors 75% des exportations de la périphérie viennent aujourd’hui d’entreprises capitalistes modernes, et que le taux des rémunérations du travail au centre et à la périphérie se sont considérablement écartés.

La forme néo-classique de la théorie économique des échanges, fondée sur la théorie subjective de la valeur, représente ici comme ailleurs un pas en arrière par rapport à l’économisme ricardien. Car elle ne peut être que tautologique, ayant perdu de vue les rapports de production. La véritable question est de rechercher quelles ont été les fonctions effectives du commerce international tel qu’il a été et tel qu’il est, et comment ces fonctions ont pu être remplies.

Il n’est pas certain que les marxistes après Marx aient toujours vu le problème. A preuve ce raisonnement de Boukharine : “La circulation de la force de travail, considérée comme un des pôles du régime de production capitaliste, a son pendant dans la circulation du capital, que représente l’autre pôle. De même que, dans le premier cas, la circulation est régularisée par la loi du nivellement international du taux de salaire, de même dans le second cas, il se produit un nivellement international du taux de profit.” Il ne voit pas que le système capitaliste mondial n’est pas homogène, qu’il ne peut être assimilé au mode de production capitaliste à l’échelle mondiale.

Le génie de Rosa Luxembourg est d’avoir compris au contraire que les relations entre le centre et la périphérie relevaient des mécanismes de l’accumulation primitive, parce qu’il s’agit non de mécanismes économiques propres au fonctionnement interne du mode de production capitaliste, mais de relations entre ce mode de production et des formations différentes. Préobrajensky écrit dans le même esprit, qu’ils sont “l’échange d’une moindre quantité de travail d’un système économique ou d’un pays contre une quantité supérieure de travail d’un autre système d’économie ou d’un autre pays”. L’échange inégal devient dès lors possible.

La théorie économiste dominante d’inspiration soviétique marque un retour en arrière. Goncol, Pavel et Horovitz prétendent, selon Palloix, que la “valeur des produits offerts par les pays sous-développés serait déterminée par celle des pays développés, de secteur à secteur de production ; cette dernière valeur serait pratiquement nulle parce que le pays développé aurait la possibilité de produire pour rien un tel produit, que la spécialisation a néanmoins affecté aux pays sous-développés”. Argument inacceptable puisque 75% des exportations de la périphérie viennent d’entreprises modernes à productivité très élevée et que les autres produits – notamment les produits agricoles exotiques – ne peuvent pas être produits dans les pays développés. On comprend que ce soit un économiste roumain, Rachmuth, qui se soit élevé contre cette thèse, mais en faisant malheureusement appel à une autre théorie économique, la théorie ricardienne. L’échange international, fondé sur les coûts comparatifs, accuse les inégalités de développement si “le pays avancé se spécialise dans les activités susceptibles des plus grands accroissements possibles de productivité, alors que le pays le moins développé est contraint à une spécialisation dans les secteurs où les accroissements de productivité sont très limités.” Ce qui n’est vrai qu’en partie, puisque d’importantes spécialisations techniques dans la périphérie portent sur des produits modernes. Encore une fois, la théorie économique des avantages comparatifs ne répond pas à la question : Pourquoi les pays sous-développés sont-ils contraints à telle ou telle spécialisation, c’est-à-dire : quelles sont les fonctions des échanges internationaux ?

La théorie économiste des avantages comparés, même dans sa versions scientifique ricardienne n’a qu’une portée limitée : elle décrit les conditions de l’échange à un moment donné, mais elle ne permet pas de préférer la spécialisation, fondée sur les productivités comparées telles qu’elles sont à un moment donné, au développement, c’est à dire à l’amélioration de ces productivités. Elle ne peut pas rendre compte des deux faits essentiels qui caractérisent le développement du commerce mondial dans le système capitaliste : premièrement, le développement du commerce entre pays développés à structure voisine, dont les distributions des productivités comparées sont par conséquent comparables, développement qui apparaît plus rapide que celui des échanges entre pays développé et pays sous-développés, dont pourtant les distribution comparées sont plus diverses ; et, deuxièmement , les formes successives et diverses de la spécialisation de la périphérie, notamment ses formes actuelles selon lesquelles la périphérie fournit des matières premières produites principalement par des entreprises capitalistes modernes à productivité élevée.

Pour rendre compte de ces deux phénomènes, il faudra faire appel, d’abord à la théorie de la tendance inhérente au capitalisme, à l’élargissement des marchés et, ensuite, à la théorie de la domination du centre sur la périphérie.

L’analyse des échanges entre pays développés et pays sous-développés conduit à constater l’inégalité de l’échange dès lors qu’à productivité égale le travail est rémunéré à un taux plus faible qu’à la périphérie. Ce fait ne peut être expliqué sans faire appel à la politique d’organisation de la main d’œuvre par le capital dominant à la périphérie. Comment le capital organise la prolétarisation à la périphérie, comment les spécialisations qu’il impose y engendrent un excédent permanent et croissant de l’offre de main d’œuvre par rapport à la demande, tels sont les problèmes à résoudre. Arrighi fait, à partir de l’histoire du développement du marché du travail en Rhodésie, la critique de la théorie de WA Lewis concernant la dynamique de l’offre et de la demande de travail dans les économies sous-développées. Lewis postule un excédent potentiel de main-d’œuvre dans le secteur “traditionnel” (“chômage déguisé”) à faible productivité, excédent qui se réduit au fur et à mesure du développement du secteur moderne à forte productivité. C’est cet excédent qui permet une rémunération faible du travail dans ce secteur moderne pour lequel l’offre de main d’œuvre est dite illimitée. Arrighi montre qu’en fait, c’est le contraire qui s’est passé en Rhodésie : la surabondance de l’offre de main d’œuvre dans le secteur moderne est croissante, plus importante pour la période contemporaine des années 1950-1960 que pour celle des débuts de la colonisation de 1896-1919 parce que cette surabondance est organisée par la politique économique du pouvoir et du capital (notamment par la politique des “réserves”). Ce ne sont donc pas les “lois du marché” qui rendent compte de l’évolution du salaire à la périphérie, fondement de l’échange inégal, mais bel et bien les politiques de l’accumulation primitive.

3. Autres formulations et autres aspects de l’échange inégal.

La formulation de la théorie de l’échange inégal en termes de transformation des valeurs en prix de production est essentielle dans la mesure où elle permet de donner au concept son contenu scientifique et donc d’en définir les conditions, mais elle n’est pas pratique. En effet, la transformation des valeurs en prix, selon la méthode de Marx, ne tient pas compte du fait que les éléments constitutifs du capital constant, les inputs, sont eux-mêmes des marchandises, incorporées dans le processus de production et comptabilisés à cet effet non à leur valeur mais à leurs prix. Il en est de même des marchandises consommées par les producteurs, qui donnent au salaire son contenu réel. Pour prendre en considération cette interdépendance généralisée, il faut se situer au niveau des apparences immédiates des prix, comme le fait Sraffa. Celui-ci retrouve, à partir d’une analyse conduite en termes empiristes positivistes, les conclusions essentielles de Marx : que le système des prix relatif et le taux moyen du profit sont déterminés pas le salaire réel. Cette démonstration ruine tout l’édifice de l’économie subjectiviste, ôte à la “rationalité économique” fondée sur la valeur subjective ses prétentions à l’absolu et la réduit à celle d’un choix dans un système donné, caractérisé avant tout par un rapport social qui définit la valeur de la force de travail. Ce qui nous intéresse ici c’est que le système de Sraffa peut-être utilisé pour mesure l’ampleur de l’échange inégal, comme l’a établi Oscar Braun.

Celui-ci suppose que deux marchandises, le fer et le blé, sont produites dans une économie en utilisant les technologies suivantes :

13 tonnes de fer + 2 tonnes de blé + 10 hommes-années = 27 T de fer

10 tonnes de fer + 4 tonnes de blé + 10 hommes-années = 12T de blé

si le taux de profit r est uniforme on a :

(13P1+2P2) (1+r)+10w = 27P1

et (10P1+4P2) (1+r)+10w = 12P2

dans lesquels P1 représente le prix de la tonne de fer et P2 celui de la tonne de blé, w salaire homme année.

Supposons que le fer soit produit par un pays A développé, où le salaire est w1, tandis que le blé est fourni par un pays B dominé, où le salaire w2 est inférieur w1. Si le salaire était identique en A et B et, par exemple, égal à 0,56, le taux de profit serait de 0,20 et le prix du blé 2,44, le prix du fer étant égal à l’unité. Si au contraire, le salaire en A est de 0,70 et en B de 0,12 (soit 5,8 fois inférieur), pour le même taux moyen de profit de 0,20, le prix du blé tombera à 1,83. Une détérioration des termes de l’échange du pays B (exportateur de blé et importateur de fer) de 25% impliquera, pour un taux de profit moyen inchangé, une transformation radicale dans les niveaux respectifs des salaires : en A le salaire augmentera de 25%, en B il sera réduit de 17% de ce qu’il était. Inversement, si les salaires avaient été identiques en A et B, à productivité égale (ce qui est le cas, puisque B produit du blé selon la technique utilisée antérieurement en A), le prix international du blé aurait été différent de ce qu’il est lorsque les salaires sont inférieurs en B. Quelle est la cause et quelle est la conséquence : les prix internationaux, ou les inégalités de niveau de salaire ? La question n’a pas de sens. L’inégalité des salaires, due à des causes historiques (les formations sociales différentes), fonde une spécialisation et un système des prix internationaux qui la perpétuent.

La théorie économique conventionnelle reste foncièrement “micro-économique”. Dans les relations internationales, elle se refuse à voir autre chose que des relations entre individus, acheteurs et vendeurs. Pourtant l’expérience mercantiliste s’inscrit en faux contre cette optique : jusqu’au triomphe tardif du libre-échange, les relations internationales ont été étroitement subordonnées à la politique des gouvernements. L’histoire des compagnies à chartes qui ont œuvré dans le cadre d’un monopole du commerce extérieur en est la preuve. La Grande-Bretagne n’a pas hésité à mettre en œuvre des moyens politiques pour ruiner ses éventuels concurrents, notamment l’industrie indienne. Le libre-échangisme n’a jamais été prôné que par les plus forts, après que leur supériorité eut été établie par d’autres moyens. L’étude de la politique douanière conduit à considérer le caractère monopolistique des relations internationales. En effet, selon le thème des avantages comparés, si un État établit un tarif protecteur, ses partenaires n’auraient aucun intérêt à riposter. Car le tarif nouvellement créé est un “fait” qui modifie la répartition des prix relatifs dans le pays qui l’a instauré. Les autres pays continueront à “maximiser leur satisfaction” en pratiquant le libre-échange avec ce pays et en considérant que son système interne de prix – compte tenu des droits de douane – est une “donnée”. Les raisons qui justifient la riposte sont exclues d’avance de l’hypothèse théorique. Or ces raisons sont doubles : d’une part, la raison d’être du tarif est le monopole, et celui-ci améliore les termes de l’échange ; d’autre part, en se protégeant, le pays innovateur donne la possibilité à certaines industries de se créer chez lui. Il se crée là un avantage futur. Les autres pays doivent alors en faire autant. Les partisans du libre-échange ont contre-attaqué en affirmant que la riposte du pays qui élève ses droits de douane à la suite d ‘un acte similaire de ses partenaires est fondée sur une erreur d’appréciation. D’un côté, certes, on améliore ses termes de l’échange, mais de l’autre on crée une distribution de ressources qui n’est plus optimale. Taussig et Edgeworth ont affirmé, mais sans le prouver, que que l’inconvénient était supérieur à l’avantage tiré de l’opération. C’est en fait un faux problème car la théorie de la distribution optimale des ressources est fondée sur la “dotation en facteurs”, qui n’a aucun sens dans une perspective dynamique.

Un courant de l’économétrie contemporaine s’est proposé de “mesurer” le caractère monopolistique inégal des relations internationales, en considérant les États comme les unités du commerce mondial. On doit à ce courant la mesure de “l’intensité comparative” des exportations et importations des États, des élasticités-prix et revenu du commerce extérieur, enfin des élasticités de substitution. Mais l’apport de tels travaux reste secondaire pour la compréhension des relations entre pays avancés et pays sous-développés. En effet, on se représente ici les nations comme des oligopoleurs inégalement forts. S’il en est ainsi, théoriquement, pour les relations entre pays avancés, il n’en est pas de même pour les relations entre pays développés et pays sous-développés. Car la conception oligopolistique des relations internationales suppose l’indépendance économique des acheteurs et vendeurs. Or, dans les relations entre pays développés et les autres, la spécialisation dans le cadre de la domination de l’économie la plus développée, qui ajuste la structure du pays dépendants à ses propres besoins, fait disparaître cette hypothèse d’indépendance. L’analyse externe des monopoles bilatéraux ou d’oligopoles devra bien un jour quitter le domaine de la “théorie des jeux” pour faire l’analyse des formations sociales et des rapports politiques entre les différentes classes dominantes dans ces formations sociales.

Plutôt que de se limiter à la description du phénomène de l’inégalité par la mesure économétrique de ses manifestations apparentes (les élasticités), il convient d’analyser la place des monopoles dans le commerce mondial. Aujourd’hui, en effet, la plupart des matières premières faisant l’objet des exportations des pays sous-développés sont contrôlées par des monopoles, soit directement au stade de la production, soit à celui du commerce mondial. La masse du profit réalisée par un monopole est proportionnelle à la force de ce ce monopole face aux producteurs qu’il contrôle et cette force est incontestablement la plus grande dans les pays sous-développés. Jusqu’à quel point le transfert pourra-t-il être opéré ? A priori, rien ne permet de le déterminer, car les considérations politiques peuvent ici ne pas être étrangères à l’attitude de la firme. En gros, cependant, on peut dire que ce transfert est possible jusqu’au point où le prix du produit ne couvre plus que le prix des services productifs locaux (salaires et rentes) payé à un taux minimum, c’est-à-dire assurant la consommation des biens vitaux pour les salariés et la consommation de luxe nécessaire pour que les classes possédante locales ne menacent point le monopole étranger de nationalisation. On comprend d’ailleurs la mentalité de ces classes possédantes. La nationalisation ne comporte pour elles que des dangers : outre les difficultés politiques qu’elle peut engendrer, elle ne libère pas les pays les sous-développés de la nécessité de faire appel aux techniciens et aux capitaux étrangers qui risquent de se faire payer encore plus cher.

Prix relatifs et rémunérations réelles comparées du travail ne constituent pas les seuls éléments qui interviennent dans une théorie nécessaire de l’échange inégal, bien qu’ils en soient les éléments théoriques essentiels. Dans le système des prix effectifs, sur la base duquel les décisions économiques sont prises, un élément particulier représente le coût d’accès aux ressources naturelles. Nous avons vu que le calcul économique fondé sur les prix effectifs ne comportait aucune rationalité particulière parce que certaines parmi ces ressources nationales faisaient l’objet d’une appropriation privative de classe inégale, tandis que d’autres étaient libres. En outre, ces ressources sont distribuées entre des nations différentes, où leurs conditions d’appropriation ne sont pas identiques.

D’une façon générale, le prix international “juste” d’un produit qui exige la consommation d’une ressource naturelle devrait comporter un élément de rente, venant en sus de la rémunération du travail et du profit moyen, qui permettra la reconstitution de cette ressource. S’il s’agit d’une ressource qui se renouvelle comme le sol, l’air ou l’eau, il faut que le prix permette l’entretien de cette ressource permanente. S’il s’agit d’une ressource qui s’épuise comme les hydrocarbure ou les minerais, il faut que le prix permette de reconstituer une activité de remplacement d’un intérêt égal pour la nation.

Cela est rarement le cas. Le système capitaliste utilise les formes précapitalistes de l’appropriation, courantes dans les pays de la périphérie, pour ne pas payer l’entretien du sol. La destruction systématique des sols est une cause majeure d’appauvrissement à long terme des économie dépendantes. Cette destruction bénéficie aux économies dominantes, sous la forme de prix inférieurs à ce que seraient d’éventuels prix de substitution.

La dépendance technologique constitue un autre aspect de l’échange inégal dont l’importance sera sans doute grandissante. L’U.N.C.T.A.D., le comité des nations unies pour le commerce et le développement, a tenté de chiffrer le montant des transferts que les pays sous-développés paient aux pays développés à ce titre, sous différentes formes : royalties et redevances dues pour l’utilisation des brevets, profits dus pour les participations accordées au capital étranger au titre de la propriété morale, surprix supportés par les entreprises pour leurs achats de pièces de rechange, services après-vente, etc. L’estimation minimale, considérée comme fortement sous-estimée par l’U.N.C.T.A.D. lui-même, est de 1,5 milliard de dollars en 1968. Or, ces transferts augmentent au rythme de 20% l’an et, dès 1980, représenteront 9 milliard de dollars, soit 20% des exportations probables du monde sous développé à la fin de la décennie en cours

Il s’agit là encore d’un prix de monopole, du plus absolu des monopoles sans doute, celui de la technique. Tant que les techniques de production demeuraient relativement simples, la domination exigeait le contrôle direct des moyens de production, c’est-à-dire pratiquement la propriété étrangère du capital. Cette appropriation directe tend à devenir inutile à partir du moment où, par la truchement de la technologie, le capital central peut dominer les industries du Tiers-Monde et en tirer des profits substantiels sans même avoir à financer leur mise en place.

Corpus

Quelques textes au sujet de l’échange économique inégal et du sous-développement.

- L’échange inégal, Arghiri Emmanuel

- Maspéro, 1978

- L’échange inégal et la loi de la valeur, Samir Amin

- Anthropos, 1978

- « La problématique du sous développement », dans Planification et croissance accélérée, Charles Bettelheim

- Maspéro, 1964

Partager

Comprendre les rapports de domination a l’echelle internationale

Notre groupe de lecture propose un espace d’auto-formation où nous explorons collectivement les enjeux de l’anti-impérialisme et ses résonances dans les luttes contemporaines, de l’écologie à l’antiracisme. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes et accessibles, ouvertes à toutes et tous, dans une dynamique d’échange et de partage des savoirs.

Comprendre les rapports de domination à l’échelle internationale

Notre groupe de lecture propose un espace d’auto-formation où nous explorons collectivement les enjeux de l’anti-impérialisme et ses résonances dans les luttes contemporaines, de l’écologie à l’antiracisme. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes et accessibles, ouvertes à toutes et tous, dans une dynamique d’échange et de partage des savoirs.